フリーランスエンジニアはやめとけ?そう言われてしまう理由や回避策について解説

2022年11月11日

スキルを活かしながら自由度の高い働き方を実現するために、フリーランスエンジニアが注目を集めています。しかし、インターネットを中心に「フリーランスエンジニアはやめとけ」と言われてしまうことも多く、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、なぜ「フリーランスエンジニアはやめとけ」と言われているのか、さまざまな理由を列挙していきます。加えて、フリーランスエンジニアに向いている人・向いていない人、後悔しないための対策についてもご紹介します。フリーランスエンジニアとして独立を考えている方は、ぜひチェックしてみてください。

目次

フリーランスエンジニアがやめとけと噂される理由

なぜ、フリーランスエンジニアはやめとけと言われているのでしょうか。

SNSやインターネット掲示板などで、フリーランスエンジニアはやめとけと言われる理由を解説していきます。

1つずつ詳細を確認していきましょう。

- 会社員に比べて収入が安定しにくく年収が下がる可能性がある

- 年収によっては会社員に比べて多くの税金を支払う可能性がある

- 営業力がないと案件獲得をすることが難しい

- スキルがないと生き残るのが難しい

- 社会的信用が低くクレジットカードや賃貸契約ができない

- 50代になると案件を獲得できず悲惨な末路に直面する

会社員に比べて収入が安定しにくく年収が下がる可能性がある

フリーランスエンジニアはやめとけと噂される理由の1つ目として挙げられるのは、会社員に比べて収入が安定しにくく、年収が下がる可能性がある点です。

フリーランスエンジニアは案件ごとに仕事をして報酬を得ます。そのため獲得した案件の単価や数によって収入が大きく変動する可能性があるのです。フリーランスエンジニアは、自分から案件を獲得する必要があるため、思うように案件が獲得できなければ収入が落ちこんでしまいます。

一方で、会社に属しているエンジニアの場合、与えられた業務をこなしていれば安定的に毎月収入を得られます。

フリーランスはどのような案件を獲得できるかは個人の営業力や人脈などといったスキルにかかっているため、会社員と比較すると、どうしても収入の面で安定しにくいです。

フリーランスエンジニアの年収について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

▶フリーランスエンジニアの年収と高収入を目指すための6つの方法

年収によっては会社員に比べて多くの税金を支払う可能性がある

フリーランスエンジニアが「やめとけ」と噂される2つ目の理由として、年収によっては会社員に比べて多くの税金を支払う可能性があることが挙げられます。

フリーランスは会社員と比較して健康保険料を全額負担する必要があり、税金の計算方法が異なるため、支払いなどが多くなり、収入だけ見れば会社員と同じでも、手取り額が減ってしまう可能性があるのです。

また、業種や年収によっては、会社員時代には発生しなかった「個人事業税」や「消費税」を支払う必要も出てきます。そうなると、手取りはますます少なくなってしまうでしょう。

また、会社員が給与を受け取る際には、あらかじめ健康保険や社会保険料、所得税や住民税などを差し引かれた金額となっています。一方で、フリーランスエンジニアの場合、報酬を額面通りに受け取った後、まとめて税金を支払わなければなりません。

したがってフリーランスは毎月の手取り額を把握しにくくなります。

フリーランスの税金について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

▶フリーランスの税金は高すぎる?高い税金を減らす節税術も紹介!

営業力がないと案件獲得をすることが難しい

フリーランスエンジニアがやめとけと噂される3つ目の理由は、営業力がないと案件獲得をすることが難しいからです。

エンジニアにとって最も重要なのはスキルですが、フリーランスとして希望条件に沿った案件を獲得するためには営業力も必要となります。ここでいう「営業力」とは、交渉力、コミュニケーション力、提案能力などのことです。

どれほど素晴らしいスキルを持っていても、そのスキルをきちんと伝えられなければ案件の獲得にはつながりません。したがって、自分のスキルや実績をアピールする営業力もフリーランスにとって重要になるのです。

フリーランスの案件獲得について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

▶フリーランス案件を安定して獲得する方法を解説!

スキルがないと生き残るのが難しい

スキルがないと生き残るのが難しいことも、やめとけと言われてしまう理由の1つです。

近年フリーランスエンジニアが注目されている中で、インターネット上で気軽に学べる教材・アプリや、エンジニア専門のスクールといった学習環境が整っています。

つまり、基礎的なエンジニアスキルを有する人材は飽和状態になりつつあり、高度なスキルを持っていないと、生き残っていくことが難しい時代となりました。トレンドの言語や技術なども移り変わっていくため、いざフリーランスエンジニアとなったあとも、学習を継続しなければなりません。

会社員であれば、上司に相談したり、社内研修を受講したりとスキルを伸ばせる環境が多くあることでしょう。しかしフリーランスエンジニアは、自分で学習し、責任を持って案件に取り組む必要があります。

フリーランスに必要なスキルについて詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

▶フリーランスに必要なスキルや知識を解説!独立前に身につけスムーズに仕事を開始しよう!

社会的信用が低くクレジットカードや賃貸契約ができない

フリーランスエンジニアがやめとけと噂される5つ目の理由は、社会的信用が低く、クレジットカードや賃貸契約ができないことです。

フリーランスは会社員より収入が不安定になり、社会的信用も低くなりやすいため、与信審査に通りにくくなります。

会社員は毎月一定額の給与が得られるため、安定した収入が見込めます。さらに会社によっては家賃補助の支給もあるでしょう。

しかし、先ほどに説明した通り、案件ごとに仕事をして報酬を得るフリーランスは収入が不安定になりやすいです。さらに、フリーランスは誰でも名乗ることができ、「本当に事業を営んでいるのか」「どのような事業を行っているのか」など、社会的な信用が低くなりがちです。

そのため、フリーランスエンジニアがクレジットカードの発行や賃貸契約、ローンを組むことは難しいケースがあります。

フリーランスの賃貸契約について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

▶フリーランスは賃貸契約できる?チェックされるポイントや審査を通過するコツを解説!

50代になると案件を獲得できず悲惨な末路に直面する

フリーランスエンジニアはやめとけと噂される理由の6つ目として、50代になると案件を獲得できず、悲惨な末路に直面することが挙げられます。

フリーランスエンジニアの案件のなかには、年齢制限が設けられているものがあり、年齢を重ねるほど需要が下がってしまうことがあります。

一般的には40代から年齢制限が発生し始め、年齢に応じたスキルや経験を習得していなければ、案件を獲得できなかったり、低単価の案件しか獲得できなくなったりして収入が落ち込む可能性があるのです。

フリーランスエンジニアと年齢の関係性について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

▶フリーランスエンジニアに年齢の限界はない|生涯働くコツを解説

フリーランスエンジニアの勤務実態

「スキルを活かして高収入を狙いたい」「自由度の高い労働環境を実現したい」などの憧れから、フリーランスエンジニアとして独立したいと考える方も多いかと思います。では、実際のところどうなのでしょうか。

フリーランスエンジニアを目指すにあたって、年収や稼働時間といった勤務実態をチェックしてみましょう。

平均年収は576万円

Relanceが1,000人を対象に調査した「フリーランスエンジニア白書」によると、フリーランスエンジニアとして働いている方の平均年収は576万円です。日本国内の平均年収が450万円前後であることから、フリーランスエンジニアの平均年収は国内でも高めであるといえるでしょう。

しかし、フリーランスエンジニアの年収は、スキルや経験年数、案件数などによって差が大きく出やすいものです。中には、800万〜1000万円以上の収入を得ているエンジニアもいます。

一方で、経験が浅くスキルも身についていない段階だと、平均年収の576万円を大きく下回ってしまうこともあるでしょう。フリーランスエンジニアとして独立したあとも、継続してスキルや経験をつけていき、年収をアップさせられるような向上心が求められます。

参考:【2023年版】フリーランスエンジニア白書 1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2023年1月-|Relance

参考:令和4年分 民間給与実態統計調査|国税庁

稼働時間は週4、1日5時間

業務形態や取り組んでいる案件数にもよりますが、前述の調査より、フリーランスエンジニアの稼働時間は1週間で4日間、1日5時間というのがおおよその平均であることがわかりました。平均の稼働時間を見ると、会社員よりも労働時間が少なく、自由度の高い働き方が実現しやすいといえます。

また、フリーランスエンジニアが持っている案件数は、1か月に平均2〜3件です。このように、案件数を抑えながら1日の労働時間を減らし、プライベートの時間を充実させている方も多いようです。

参考:【2023年版】フリーランスエンジニア白書 1000人に聞いた!フリーランスエンジニアの実態調査-2023年1月-|Relance

実際にフリーランスエンジニアになって後悔している人は多いのか?

検索結果や口コミで「フリーランスエンジニアはやめとけ」という内容が多く出てくるのはお伝えした通りですが、実際にフリーランスエンジニアになった人はどのように感じているのでしょうか。

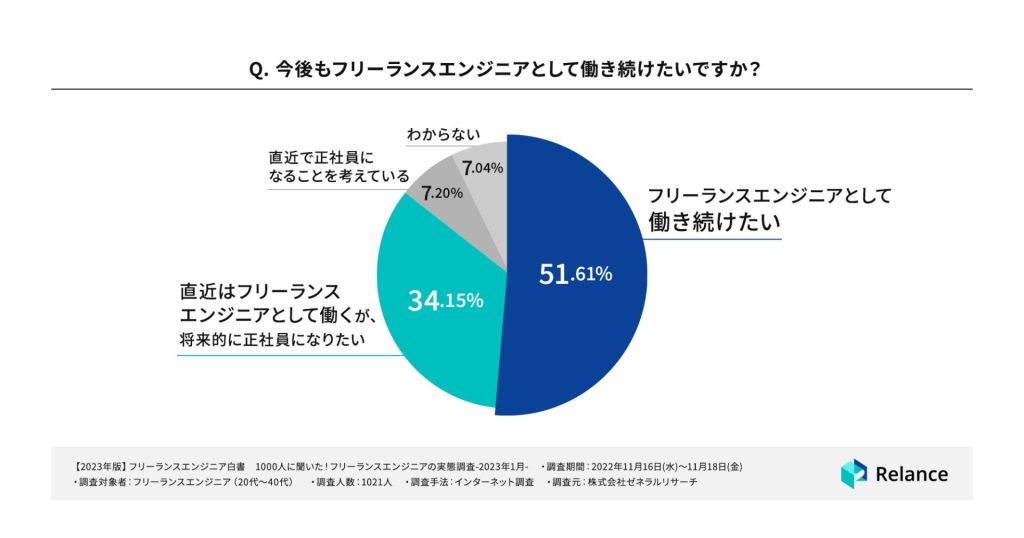

Relanceの「フリーランスエンジニア白書2023」によると、「フリーランスエンジニアとして働き続けたいか」という問いに対して、「働き続けたい」と考えている人が約51.61%、「直近はフリーランスエンジニアとして働くが、将来的に正社員になりたい」と回答した人は約34.15%でした。

フリーランスとして働き続けたいと考えている人が合計で85%以上いるという結果になっています。

実際には、フリーランスエンジニアになって後悔している人は少なく、満足している人のほうが多いということです。

フリーランスエンジニアに向いている人

フリーランスエンジニアは、ワークライフバランスを保ちながら仕事に取り組みやすい働き方です。「やめとけ」と言われることが多い一方、フリーランスエンジニアに向いている人であれば、安定した収入を得ながら、プライベートもしっかりと楽しめるでしょう。

では、フリーランスエンジニアに向いている人には、どのような特徴があるのでしょうか。

以下5つの特徴をご紹介します。

- 自己管理ができる人

- コキュニケーションが得意な人

- 変化を楽しめる人

- 学び続けられる人

- 自走できる人

自身が当てはまるかどうか、確認してみてください。

1.自己管理ができる人

フリーランスエンジニアに向いている人の特徴として、自己管理ができる人が挙げられます。というのも、フリーランスエンジニアは、自分自身でスケジュール・案件管理をおこない、取引先への納期を守らなければなりません。

フリーランスエンジニアの場合、異なる複数のクライアント先と取引することも多く、どのタスクをいつまでに提出すればよいのか、納期を逆算しながらスケジュールを立てる必要があります。自己管理が甘い人だと、スケジュールどおりに仕事が進まず、クライアントからの信頼を落としてしまいかねません。

また、フリーランスは享受できる福利厚生サービスが限られているため、日々の健康管理も大切です。体調を崩してしまっては、その間の収入が途絶えてしまいます。

そのほか、金銭管理や身のまわりのこともしっかりと管理できる人がフリーランスエンジニアに向いているといえるでしょう。

2.コミュニケーションが得意な人

フリーランスエンジニアに向いている人の特徴として挙げられる2つ目は、コミュニケーションが得意な人です。個人で動くフリーランスエンジニアにコミュニケーションスキルは必要ないと思われがちですが、案件獲得やクライアントとのやりとりにおいて、コミュニケーションスキルが求められます。案件によってはチームで働くこともあるので、コミュニケーションスキルが問われるシーンは、思いの外多くあるでしょう。

フリーランスエンジニアの場合、自分で営業しなければならない機会が多いだけでなく、案件を増やしていく際に人脈を広げられるスキルがあると、仕事を有利に見つけやすくなります。一見仕事とは関係のない人脈の中にも、新たな案件の可能性が潜んでいるかもしれません。

フリーランスエンジニアとして活躍したい方は、コミュニケーションスキルも重視しましょう。

3.変化を楽しめる人

変化を楽しめる人も、フリーランスエンジニアに向いているといえるでしょう。

フリーランスエンジニアは、自分が取り組んだ仕事に対して成果を得られる一方で、さまざまな課題に直面したり、スキルが足らずに挫折したりするといった状況も多くあります。そして、その都度自分1人で対応しなければなりません。

このように、日々変化が発生する中で、フリーランスエンジニアには適応力が求められます。いい意味で自由度の高い働き方が実現できる一方で、変化を楽しめる人がフリーランスエンジニアとして活躍しやすいです。

4.学び続けられる人

フリーランスエンジニアには、学び続けられる人が向いています。会社員であれば、わからないことや未知のことに対して、上司や同僚などから教えてもらえる機会もあるでしょう。一方フリーランスエンジニアは、自身で学ぶ姿勢を持ち続けなければなりません。

とくにエンジニアが携わるようなIT関係の仕事は、トレンドの変化が速く、常に最新情報をキャッチアップする姿勢が求められます。スキルも継続的に向上させていかないと、ほかのフリーランスエンジニアに仕事を取られてしまうことも考えられるでしょう。絶えず自主的に学ぶ姿勢を持てる人や、自ら情報を積極的に入手できる人が、フリーランスエンジニアに向いています。

5.自走できる人

自走できる人は、フリーランスエンジニアに適しています。

前述したように、フリーランスエンジニアは、日々のタスクや、納期のスケジュールなどすべてを自身で管理しなければなりません。

誰かが管理を手伝ってくれるわけではないので、自分で考えながら行動する必要があります。孤独な環境になりやすいフリーランスエンジニアですが、それでも自走する姿勢を保てる人であれば、活躍するチャンスは広がるでしょう。

フリーランスに向いている人について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

▶フリーランスに向いている人と向いていない人の特徴を知りたい!具体的な事例も解説!

フリーランスエンジニアに向いていない人

フリーランスエンジニアに向いている人もいれば、逆に向いていない人もいます。自由な働き方を実現しやすいことや、成長機会の多いフリーランスエンジニアですが、向いていないと活躍の幅が狭くなってしまうでしょう。

フリーランスエンジニアに向いていない人の特徴は、主に以下の4つです。

- 自制が苦手な人

- 折衝が苦手な人

- 受け身な姿勢の人

- 安定志向の人

それぞれ詳細を見ていきましょう。

1.自制が苦手な人

フリーランスエンジニアに向いていない人の特徴としてまず挙げられるのは、自制が苦手な人です。たとえば、納期に向けたスケジュール管理が甘かったり、今日中にやるべきことをやらないままにしたりすると、最終的にクライアントからの信用をなくしてしまう恐れがあります。

自由度の高いフリーランスエンジニアは、健康管理にも十分に注意しなければなりません。不規則な生活を続けた結果、体調不良が原因で仕事に取り組めなくなり、非効率な状況に陥ってしまっては、安定した仕事は望めません。

規則正しい生活を送れていない自覚のある方は、日常生活から改めるようにし、仕事への影響が出ないように自制力を身につけていきましょう。

2.折衝が苦手な人

折衝が苦手な人も、フリーランスエンジニアに向かない可能性が高いです。基本的にフリーランスエンジニアは、成果物の報告をクライアントにおこなわなければなりません。折衝が苦手な人の場合、クライアントへの報告が計画的に進まなくなったり、意図したとおりに相手に伝わらなかったりし、プロジェクト全体にも影響を及ぼしてしまいます。

また、フリーランスエンジニアは、自分自身で案件を獲得しなければなりません。自分で営業したり、人脈を使って案件を探すこととなりますが、駆け引きがうまくいかないと、希望どおりの報酬で契約ができない場合もあります。個人で働く以上、コミュニケーションを介して相手と円滑に進められるようにしましょう。

3.受け身な姿勢の人

フリーランスエンジニアに向いていない人の特徴3つ目に挙げられるのは、受け身な姿勢になりやすい人です。フリーランスエンジニアは、自分で仕事量ややるべきタスクを決定し、自主的に行動しなければなりません。受け身な姿勢になりがちな人の場合、高いパフォーマンスが出にくく、案件も継続しない可能性が高まります。

フリーランスエンジニアとして成功するためは、自分で積極的に仕事を探しにいく姿勢が重要です。案件や新しいことにチャレンジしたり、自主的にスキルを磨いたりするといった姿勢がなければ、フリーランスエンジニアとして苦戦してしまいます。

4.安定志向の人

安定志向の人は、フリーランスエンジニアとして活躍しにくいです。

フリーランスエンジニアは、個人の裁量で働けるため、案件数や単価、稼働状況によっては高収入を狙えます。

しかし、フリーランスエンジニアとして働く中で、思いどおりにいかないことも多々あるでしょう。たとえば、さらなる報酬を期待して案件に取り組んだ結果、想定以上に工数がかかり、時給換算で大きく収入を落としてしまうようなこともあり得ます。安定志向の人の場合、ストレスを抱えたまま仕事に取り組まなければならないため、注意が必要です。

フリーランスエンジニアになって後悔しないための対策

ここまで、フリーランスエンジニアに関する噂と真実についてご紹介してきました。

それらを踏まえた上で、フリーランスエンジニアになろうと考えているなら、独立してから後悔しないためにさまざまな対策をおこなっておくことが大切です。

ここでは、フリーランスエンジニアになってから後悔しないための対策についてご紹介します。

・最低でも実務経験を3年以上積んでから独立する

・テックリードなどの需要の高い上流ポジションを目指す

・紹介やエージェントなどを活用し安定的に案件獲得できる仕組みを作る

・自分の年収にマッチした節税対策を行う

最低でも実務経験を3年以上積んでから独立する

フリーランスエンジニアになって後悔しないための対策1つ目として、最低でも実務経験を3年以上積んでから独立することが挙げられます。

エンジニアにとって、実務経験はスキルを測る上での大切な指標となるものです。経験の浅いエンジニアは、取引先からの信頼を得られにくくなり、案件を獲得するのが難しくなってしまいます。

独立までのエンジニアとしての実務経験は、3年を目安に考えるとよいでしょう。実務経験が3年以上のフリーランスエンジニアであれば、実績や経験を取引先から評価されやすくなり、案件獲得も比較的しやすくなります。

実際に案件サイトの募集要項には、必須条件として「実務経験3年以上」と記載されているケースが多いです。さらに実務経験5年以上であれば、より高単価な案件を狙えるでしょう。

フリーランスになるために必要な実務経験を知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

▶フリーランスになるために必要な実務経験とは?実務経験のアピールポイントについても紹介

テックリードなどの需要の高い上流ポジションを目指す

フリーランスエンジニアになって後悔しないための2つ目の対策は、テックリードなど需要の高い上流ポジションを目指すことです。

与えられた作業をこなすだけの「作業員」に甘んじることなく、日々スキルや知識を広げ、テックリードやプロジェクトマネージャーなどへのキャリアアップを目指しましょう。好条件や高単価の案件は需要の高い上流ポジションに多く、獲得できればフリーランスエンジニアとして安定的に働ける環境を手にできます。

50代以上のシニアエンジニアは平均年収が下がる傾向にありますが、需要の高い上流ポジションのキャリアさえ持っていれば、フリーランスでも高単価案件の獲得が可能です。

▼関連記事

テックリードになるには?仕事内容や必要なスキルを徹底解説!

プロジェクトマネージャー(PM)になるには?必要なスキル、キャリアパスも紹介!

紹介やエージェントなどを活用し安定的に案件獲得できる仕組みを作る

フリーランスエンジニアになって後悔しないための対策3つ目として、紹介やエージェントなどを活用し、安定的に案件獲得できる仕組みを作ることが挙げられます。

フリーランスエンジニアが長く安定的に活躍していくためには、案件を継続的に獲得できる仕組みを作っておくことが大切です。

そのための仕組み作りとしておすすめの方法が、知り合いからの紹介とエージェントの活用です。とくに駆け出しのフリーランスエンジニアは、エージェントをうまく活用してスムーズに仕事をスタートしましょう。

フリーランスエージェントとは、本来個人でやるべき営業や契約、事務処理などの業務を代行してくれるサービスのことです。エンジニアをはじめとして、デザイナーやディレクターなど幅広い職種に対応しています。エージェントによっては、面談の練習や確定申告のサポート、福利厚生も利用できるので、積極的に活用しましょう。

自分の年収にマッチした節税対策を行う

フリーランスエンジニアになって後悔しないための4つ目の対策は、自分の年収にマッチした節税対策をおこなうことです。

事業に関連する経費は漏れなく計上し、また医療費控除や社会保険控除などの所得控除を差し引くことによって、課税所得が減り、節税につながります。とはいえ、このような節税対策は年収によってできることやマッチする内容が異なるため、自分の年収の変動に応じて節税対策も適切に変えていくことが大切です。

フリーランスエンジニアの節税対策について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

▶フリーランスエンジニアが経費に計上できるものは?シミュレーションもあわせてご紹介!

まとめ

フリーランスは、会社員と比べてリスクが高い面は否めませんが、一方で、努力すればその分だけ収入にも反映される魅力的な働き方でもあります。

マネジメントスキルを含めた需要の高い実務経験を積むことで高単価案件を獲得できるようになり、また適切な節税対策を講じることで収入もアップします。エージェントを活用すれば、より安定的な案件獲得が見込めるようになるでしょう。

これからフリーランスエンジニアとして独立を考えている方は、この記事を参考にしながら着実な実績を重ね、エージェントなども適切に活用し、フリーランスとしての業務をスタートさせましょう。

関連記事